会宁教育名片之一——夯实基础

来源:会宁县委宣传部 | 作者: | 日期:2018-08-29 14:51:49 | 阅读: 13608

这片贫瘠的黄土高原,孕育了一代又一代的勤劳人民

这块红色的革命热土,造就了一批又一批的先贤志士

这里公认为苦甲天下,创造了世人瞩目的教育神话

这是悠久的古道名城,积淀了崇文重教的会宁精神

概 述

说起会宁,这里举世闻名,它不仅是中国工农红军会师的地方,也是当今全国闻名的“西北高考状元县”。至今,这里还流传着“家有千石粮,不如一人在书房”的说法。会宁自古崇文修德、尊师重教。仅明清两代就有进士20人、文武举人137人、贡生400余人。自恢复高考以来,向全国输送大学生10万余人,其中获得博士学位的1100多人、硕士学位的5500多人,考入清华大学、北京大学102人,郭洋、马泽强分别于2000年、2007年摘取全省文科和理科状元桂冠。近年来,会宁县委、县政府大力实施“科教兴县”“打金色牌,建设西北教育名县”战略,培育领导苦抓、家长苦供、社会苦帮、教师乐教和学生乐学的“三苦两乐”精神,形成了薄弱经济基础支撑宏大教育体系的会宁教育现象,探索出一条符合会宁实际的教育发展路子,实现了教育的和谐持续发展,赢得了“西北教育名县”的赞誉。

全县现有各级各类学校369所,其中:普通高中5所,职业学校4所(含民办学校1所,成人教育学校1所),初级中学38所,九年一贯制学校4所,小学129所,教学点131个,幼儿园57所(其中民办园22所),特殊教育学校1所。在校学生79883人,其中:普通高中14390人,职业学校3988人,初级中学15365人,小学29641人,幼儿园16429人(含村学附设学前班3009人),特殊教育学校70人。教职工7837人,其中专任教师7653人,包括普通高中1279人,职业学校407人,初级中学2209人,小学3202人,幼儿园539人,特殊教育学校17人。各级各类学校占地面积395万平方米,生均49.43平方米;校舍建筑总面积101万平方米,生均12.62平方米。

近年来,在各级党委、政府和国家、省、市教育主管部门的正确领导下,在社会各界的大力支持下,全县教育健康快速发展。学前教育一、二、三年毛入园率分别为99.1%、97.2%、94.6%,九年义务教育巩固率为99.33%,高中阶段毛入学率为95.2%。2017年,全县高考二本上线3533人,6名考生并列进入全省理科前百名,李博同摘取全省理科榜眼;重点院校录取1719人,其中“211”院校录取531人,“985”院校录取252人,清华大学、北京大学录取7人。

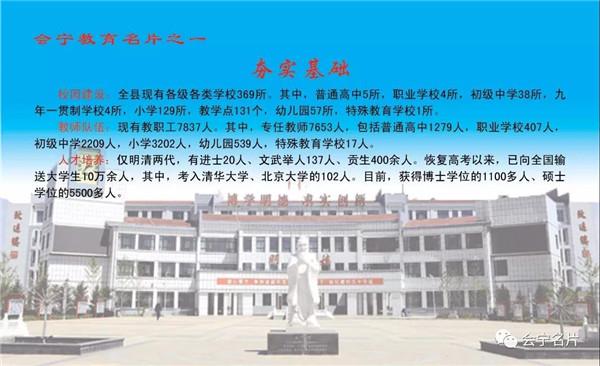

图:会宁县第一中学

近年来,全县教育发展走过了投入力度持续增大、师资配置持续加强、教育质量持续提升的一个崭新阶段。

强基固本——在资源扩张和条件改善上不断夯实基础

以满足人民群众优质教育需求为先导,在县城新建了第二、三、四、五幼儿园及如东友好小学、文昌小学、实验中学、桃林中学、思源实验学校、高级职业中学、特殊教育学校、青少年学生校外活动中心、会宁教育展览馆,新建了教师进修学校和会宁二中,搬迁优化了枝阳中学、东关小学和县幼儿园,城区学校布局极大优化,有效破解了城区教育资源不足、学校发展受限等问题。倾斜扶持农村教育,全县农村学校标准化建设、薄弱学校改造深入推进,自2014年“全面改薄”项目实施以来,已投入改薄资金46392.13万元,占五年规划总投入的90.63%。建设校舍面积15.9万平方米,运动场地28.5万平方米。中心小学以上学校寄宿制建设、营养餐食堂供餐、标准化运动场建设、现代远程教育实现全覆盖,农村学校办学条件极大改善。加快学前教育资源扩充,2014年实现乡镇中心幼儿园全覆盖,2015年实现2000人以上行政村幼儿园全覆盖,2016年在全省率先实现有需求的行政村幼儿园全覆盖。

图:会宁县会师中学

增量提质——在师资补充和专业提升上不断强化保障

依托特岗、民生实事等项目,加强师资补充,近三年,共补充教师757人,绝大多数安排到农村学校任教。2017年,研究制定《会宁县教育系统高层次人才引进行动实施方案》,统筹推进全县教育系统“五个一”人才引进工程(即从2017年开始,计划5年内引进100名博(硕)士研究生、100名免费师范生、协议定向培养100名免费师范生;引进1000名省部共建师范院校师范专业毕业生、1000名普通师范院校师范专业毕业生),年内招考补充教师427人,其中师范类专业教师388人,硕士研究生35人,促进了教师队伍结构性变革。注重把一批政治素质、管理能力、学历层次和进取精神相对较高的干部充实到教育管理队伍中,仅2017年,调整教育局及乡镇校领导班子160多人。2015年开始,县财政每年安排100万元,专项用于县级教师培训,累计培训教师2.7万人次,实现对全体教师的一轮培训。评聘高级职称教师473人(正高级5人)、中级职称1774人。培养省特级教师7人,省级骨干教师197人、学科带头人等11人,市级骨干教师258人、学科带头人30人。全县学前、小学、初中、高中、职中教师学历合格率分别达到100%、100%、100%、93.8%、92%。

图:会宁县东关小学

锐意创新——在管理机制和课程模式上不断深化改革

建立了教育教学分学段管理机制,分学前与小学、初中、高中与中职三个阶段,针对教学、教研、督导和师资等工作,由分管领导牵头抓总,学段责任领导抓工作落实,形成了各有侧重、相互协作、统筹推进的管理格局。下放教育局对乡镇中心小学校长和乡镇初中副职的选拔任用和管理权力。理顺乡镇内教育管理体制,细化和落实乡镇政府和行政村服务教育职能,乡镇教育管理中心统筹管理辖区内各级各类学校教育教学工作。修改完善中考招生考试制度,修订体艺特长生招生方案和评分标准,将体艺特长生招生由高中学校测试改为全县统一考试。强化学科抽考、监测与评价工作,重视结果运用,充分与评优选先、职称晋升、年度考核、绩效工资等挂钩,有效促进了教学质量的提升。以艺术展演、社团建设和各类示范校创建为抓手,积极推进校园文化建设和立德树人根本任务落实。近年来,共创建德育示范校省级23所、市级27所,语言文字规范化示范校省级10所、市级36所,快乐校园省级13所、市级11所,省心理健康特色校4所,市级校园文化示范校24所、文明校园15所、绿色校园4所、平安校园3所。会师中学乐团是全省第一个学生管乐团,是全国第一个在维也纳专场演出的中学生乐团。东关小学、会宁二中分别于2008年、2009年被评为“全国教育系统先进集体”。

图:会宁县第一幼儿园

传承发展——在教育精神和教育品牌上不断彰显效应

在长期艰苦奋斗办教育的实践中形成的“三苦两乐”会宁教育精神,是会宁教育宝贵的精神财富,是会宁教育振兴的根本原因。“领导苦抓”体现了县委、县政府优先发展教育事业的信心和决心;“家长苦供”体现了广大家长传承优秀文化、向往现代文明的追求和信念;“社会苦帮”体现了社会各界把教育作为扶贫开发、脱贫致富的远见和期盼;“教师乐教”体现了广大教师把教育事业作为实现自我价值、成就幸福人生的境界和情怀;“学生乐学”体现了莘莘学子把求学作为实现理想、改变命运的品质和志向。“三苦两乐”精神是一种与时俱进、永不止步的执着精神,是一种变革现实、追求卓越的奋斗品格,已经同“坚定信念、艰苦奋斗、团结一致、敢于胜利”的红军会师精神一道,成为会宁经济社会发展的精神支撑。2017年,全县启动了十大功勋校长、功勋教师、家长楷模和学子楷模评选表彰活动活动,编辑出版了《会宁教育志》《金色教育画册》和《会宁高考四十年》,会宁教育精神的凝聚力、鼓舞力和塑造力更加凸显。近年来,会宁县先后成功承办全省庆“六.一”主题活动、全省教育督导体制改革现场推进会、第28届甘肃省青少年科技创新大赛暨第13届中国青少年机器人(甘肃赛区)竞赛开幕式、全省农村学前教育现场会、第十八届全国推广普通话宣传周闭幕式等国家和省级重大活动。在“两基”国家评估验收中,会宁县获“全国‘两基’工作先进地区”称号。作为先进县区,在全国中小学实验教学交流研讨会、全国教育精准扶贫新闻发布会、全省“两基”表彰会、全省“改薄”工作会议上作了经验交流。会宁县被命名为全国“梦想中心”示范县、国培计划示范县、全省普通高中新课改先进县、首批甘肃省中小学责任督学挂牌督导创新县等,2017年9月创建国家义务教育发展基本均衡县。

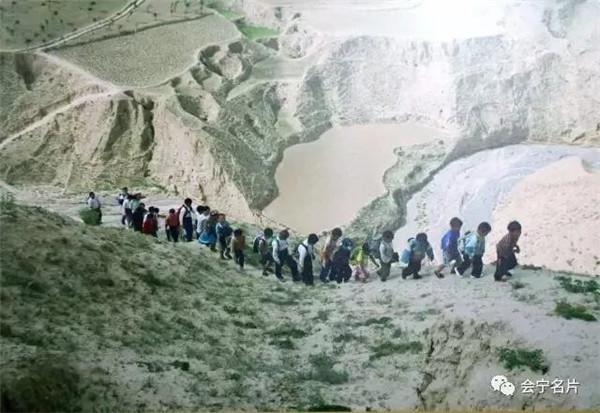

图:翻山越岭求学路

会宁教育发展实绩进一步得到教育部和省、市各级的肯定,赢得了社会各界的广泛关注,教育影响力持续提升。成功承办全省庆“六•一”主题活动、全省教育督导体制改革现场推进会、第28届甘肃省青少年科技创新大赛暨第13届中国青少年机器人(甘肃赛区)竞赛开幕式、全省农村学前教育现场会、第十八届全国推广普通话宣传周闭幕式等国家和省级重大活动。在“两基”国家评估验收中,会宁县获“全国‘两基’工作先进地区”称号。作为教育先进县区,在全国中小学实验教学交流研讨会、全国教育精准扶贫新闻发布会、全省“两基”表彰会、全省“改薄”工作等会议上会宁县作了经验交流。会宁县先后被命名为全国“梦想中心”示范县、贫困地区幼儿教师素质能力提升工程示范县、国培计划示范县、全省普通高中新课改先进县、首批甘肃省中小学责任督学挂牌督导创新县等, 2017年9月创建国家义务教育发展基本均衡县。

会宁教育为什么堪称是中国教育史上特有的成功范例?就是因为这里在贫瘠的自然条件下,穷困落后的生存环境里,以其崇文修德的文化底蕴,尊师重教的优良传统,情牵魂绕教育的地方领导,爱岗敬业的辛勤园丁,发奋刻苦的莘莘学子,众志成城的社会氛围,从根本上改写了基础教育的现状,创造着令人瞩目的奇迹,谱写了一曲教育发展史上的佳话。

上一篇:会师楼