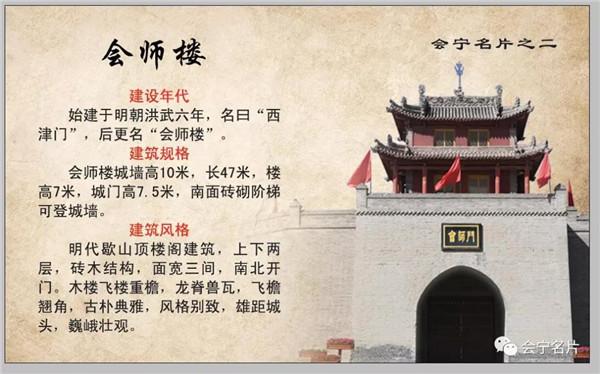

会师楼

来源:县委宣传部 | 作者: | 日期:2018-07-31 15:35:32 | 阅读: 17442

会师楼

忆往昔,护城激流,涛涛祖厉河;

看今朝,会师楼前,款款西津桥。

城楼,是“城”的标志,其雄伟壮丽的外观显示着城池的威严和民族的风采。城楼是古代城市的一种防御建筑,城楼之间城墙相连,形成一道坚固的屏障,有军事防御作用,城楼多形成于明代。

一、历史寻源

从汉武帝元鼎三年(公元前114年)设置祖厉县起,这块热土已有2100多年的历史,县址、州址几经变迁,今曰:会宁。明代洪武六年(公元1373年),会宁古城城辟四门,东曰“东胜门”,西曰“西津门”,南曰“通宁门”,北曰“安静门”,城郭形如凤凰展翅,故有“凤城”之称。旧会宁城城垣已不完整,现仅存西津门及南北城墙各47米。

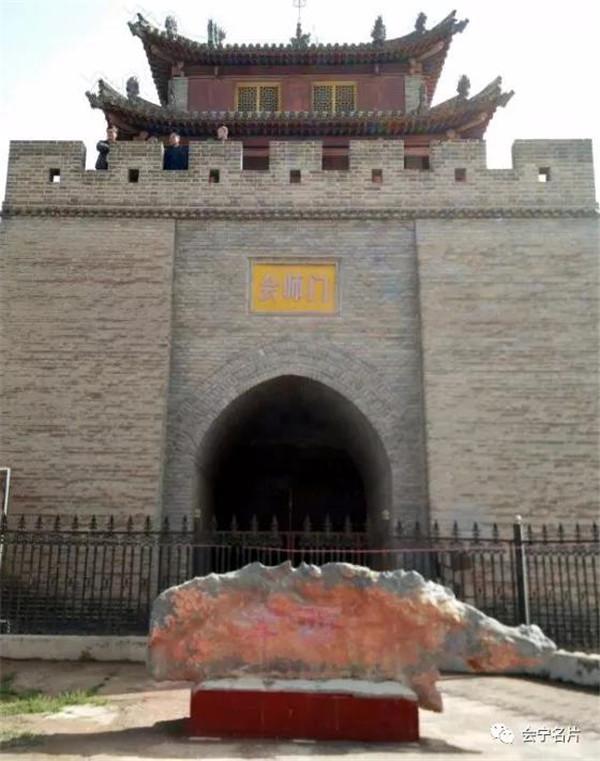

现在的会师楼,就是始建于明代洪武六年(公元1373年)的“西津门”门楼,距今已有600多年的历史。从建筑年代上讲,她的建成比始建于明永乐十八年(公元1420年)的北京天安门还要早47年。会师门的价值不仅仅在于她年代久远,还在于她令世人敬仰的革命价值。现保存下来的“西津门”城楼及两侧城墙,虽几经维修,不失原貌,仍为地道的明代建筑风格。城墙高10米,长47米,楼高7米,木楼飞楼重檐,龙脊兽瓦,飞檐翘角,古朴典雅,风格别致,雄踞城头,巍峨壮观。会师楼为歇山顶楼阁建筑,上下两层,砖木结构,面宽三间,南北开门,下层为革命文物陈列室。城门为拱卷顶,高7.5米,城墙高8.2米,城墙两端各向下延伸30米,南面砖砌阶梯可登城墙。

1952年,会宁县人民政府将“西津门”更名为红军“会师门”,城门楼命名为“会师楼”,以纪念红军三大主力会宁会师。1962年,甘肃省人民政府批准改“西津门”为“会师门”,并列为省级文物保护单位。1983年,对会师楼两侧保留的城墙(47米)进行修葺。1989年,翻修会师楼及城门洞,使其恢复了原貌。1996年,国务院将以会师楼为主体的红军会宁会师旧址列为全国重点文物保护单位。1997年,中宣部将红军会宁会师旧址列为“全国首批百个爱国主义教育示范基地”之一。2006年,对会师楼、会师门及两侧城墙再次进行了维修。2009年9月,会师楼被《大河报》等全国32家报网主流媒体评选为“大国印记:1949-2009中国60大地标”之一。

二、革命选择

1936年8月,红二、四方面军相继进入甘南,与已在陕北扎根一年的红一方面军遥遥相望,会师指日可待。会师地点的选择,成为一个重要问题。会宁是丝绸之路北线陇西段的重要节点,自古就有“秦陇锁钥”之称。红四方面军北上必然会经过会宁,同时,会宁也是红军北进黄河实施宁夏战役的必经之地,四通八达,有利于红军运动防御作战,也有利于东进转移。此外,会宁民风淳厚朴实,有利于红军休整,补充给养。在陕西保安,党中央领导共同商定,将会师地点选在会宁。

1936年10月2日凌晨,红一方面军15军团直属骑兵团在团长韦杰、政委夏云飞带领下,打进“西津门”,攻下会宁城,打响了红军三大主力会宁大会师的第一枪。这支神速的队伍,奉西方野战军司令员彭德怀的命令,从宁夏同心城出发,马蹄裹布,昼伏夜出,长途奔袭,抢在国民党军队王均部和马鸿逵部前头,出其不意,攻其不备,全歼守敌,占领会宁城。

1936年10月10日黄昏,晚霞染红会宁的万里晴空时,庆祝红一、四方面军会师的联欢大会在会宁文庙开始了。两军战友在一年多的时间里经历了会合、分离、再次会合,他们放下背包枪支,互相拥抱,联欢会进入高潮,整个会宁城沉浸在欢声笑语中。这座陇原小城,度过了一个不眠之夜。这一夜,将被历史长久地记住。

三、现实意义

伟大的会师楼,真切见证了70多年前红军将士登上城楼,打开城门的情景,清楚记载着红军领导人朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、李先念、聂荣臻、陈赓、杨勇、杨得志等在“西津门”城楼上留下的战斗身影。因为新中国革命战争史上这一值得自豪的伟大事件,会师门成为全国三军会师第一门。会师门上矗立的会师楼,也就成为中华第一楼。我们的英勇伟大、所向无敌的中国工农红军,正是从瑞金走来,走进会师门,走向延安,走到西柏坡,走进紫禁城,走上天安门,创建了伟大的中华人民共和国。今天,伟大的会师楼屹立于会宁这片红色热土上,时刻指引着我们,不忘初心,砥砺前行!

从1986年起,甘肃省先后在会师楼前举办了纪念红军会宁会师50、60、70、80周年四次大型纪念活动。1986年10月20日,甘肃省纪念红军三大主力会宁会师50周年暨会师纪念塔落成典礼在会宁县城电影院举行,老红军代表,甘肃省、兰州军区领导,各界群众代表一千多人参加纪念大会。1996年10月10日,中共甘肃省委、兰州军区、甘肃省人民政府在会宁县礼堂召开纪念红军三大主力会宁会师暨长征胜利60周年大会。全国政协常委邢永宁、杨永斌、王扶之及杜义德、邵华等将军应邀参加。2006年9月,红军三大主力会宁会师暨长征胜利70周年纪念大会在会师楼前举行,中央电视台“心连心”艺术团奔赴会宁慰问演出,激发老区人民投身现代化建设的热情,有力促进全省经济的发展。2016年9月,为纪念红军三大主力会宁会师暨长征胜利80周年,中央电视台“心连心”艺术团再赴会宁在会师楼前开展慰问演出,进一步激发老区人民建设美丽家园、共同致富小康的斗志,也向全国推介会宁,进一步提高会宁知名度,助推会宁“四县三区两城一市”建设。

忆往昔,护城激流,涛涛祖厉河;看今朝,会师楼前,款款西津桥。今天,当我们登上这古老而神圣的会师楼,看到西津桥上人来人往,闲庭信步的场景,当年红军战士横渡天险,不畏艰难险阻,顽强拼搏,前赴后继,英勇奋战的场景历历在目。远望蓝天白云,凭吊革命先烈,看着这猎猎飘扬的红旗,耳边响起了当年激战的枪炮声,让这种纪念成为一种永恒。

今天,会师楼作为红军三大主力会师、胜利结束长征的纪念地,被永载革命史册,成为全国人民学习、研究红军长征历史,弘扬红军长征精神的重要爱国主义教育基地。

会师楼是会宁人眼中永不磨灭的历史印记,也是坚韧不拔长征精神的历史象征,更将要见证我们全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴中国梦的历史时刻。

上一篇:中国优秀红色文化旅游名县