旧城改造促提升——会宁县“十二五”时期经济社会发展城市建设篇(四)

来源:县委宣传部 | 作者:县委宣传部 | 日期:2016-01-15 14:35:29 | 阅读: 11960

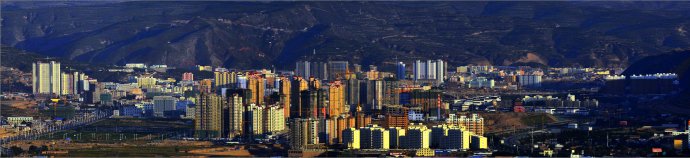

和煦春风今又是,会师圣地换了人间!短短数年时间,无论是家乡人还是外来客,都不约而同地感受到会宁城区发生的日新月异的变化,街道宽阔平坦、干净整洁,两旁路灯蜿蜒如长龙,折射出该县旧城改造提升成果斐然。

街道是城市的记忆,也是旧城改造提升的重头戏。位于县城南关的文星街曾经路窄坑多,与它有一路之隔的通宁街也是“晴天尘土、雨天泥泞”,给居民出行带来很大不便,该县通过文星街的改扩建有效改变了南关十字原来人流、车流、物流混乱的景象,让这里的居民拍手称快。2010年以来,陆续拓宽改造的还有文昌路、砚台路、会师北路、会师南路、长征中路寨子段、南城居民片区道路、惠泽巷、会师桥头道路等,总长8.013千米,总投资1.06亿元,结合道路建设配套敷设给水管线9.79千米,污水管线10.75千米,雨水管线9.31千米,安装改造路灯1904杆。

“以前我上学的时候,要经过一条弯弯曲曲的芝麻巷,路面坑坑洼洼的,晚上没有路灯,不小心就栽个大跟头。现在安置的小区虽说比老房子距离学校远了,但是路方便,孩子上学也就几分钟的事,这才是一个县城应该有的样子!”在状元府邸安了新

会宁有着数千年的建县历史,旧城区也承载着人们悠长的回忆,“没有自来水、没有下水道、也没有公共厕所,再加上大家住得密集,垃圾到处扔,脏水满地流,夏天那个苍蝇蚊子哟!”从小居住在北关吴阿姨说起旧城旧貌感慨万千,这里的老居民虽然对老街区充满了不舍和留恋,但他们也明白,棚户区的破旧低矮与城市发展的格格不入。旧城的改造,是如此必要和迫切。

2014年以来,该县抢抓国家和省市大力实施棚户区改造的政策机遇,提出了“重在惠民、意在发展”的棚改工作定位,基于“商品住房存量充足、棚户区改造工作任务繁重”的实际情况,提出了“开发企业建设、政府限价回购、被征收人自主选择”的棚改工作模式。该模式避免了政府建房安置周期长、资金回笼慢、安置方式单一等不利因素,在激发市场活力、盘活存量商品房、拉动产业消费等方面产生了“棚改+”效应。不仅切实改善了居民居住条件、提升了城市形象和品位,而且有效促进了落实房地产宏观调控政策、推动当地房地产市场健康发展。棚户区改造的“会宁模式”受到中央、省、市的肯定。

如今吴阿姨和家人在安置小区的“棚户区改造现场办公室”精心挑选着自家的安置房,“现在好了,我也住上楼房了,方便又敞亮,我们那片都安置在同一个小区里,老邻居还能常见面。儿子结婚的新房就选在对门,明年我抱孙子也方便多了!”吴阿姨的每一句话都表现出对未来的自信和憧憬。这是“十二五”时期会宁县以旧城棚户区改造为抓手,加快旧城区改造的一个缩影。据了解,2015年底该县已完成旧城棚户区改造3850户,预计2016-2017年将完成棚户区改造4970户。

旧城区改造不是为了撑面子,也不是形象工程,而是实打实的基础工程、民生工程,改善了居民生活环境,提高了居民生活水平,只有让群众共享旧城区改造的成果、成为改造提升最大的受益者,才能赢得真正的喝彩。