非物质文化遗产——会宁刺绣

| 索引号: | GS1923/2018-5107 | 部门: | 文体广电和旅游局 |

|---|---|---|---|

| 栏目: | 文化信息 | 来源: | 会宁县文体局 |

| 作者: | 日期: | 2018-10-10 |

会宁刺绣艺术是会宁人民在长期的农业生产生活中形成和发展起来的。是以绣花针、丝线和绷圈为工具,以绢、丝织品和布为主要加工对象,以情感世界、生存状态、艺术追求、民俗风情为主要反映对象,进行艺术创造的民间传统手工技艺。

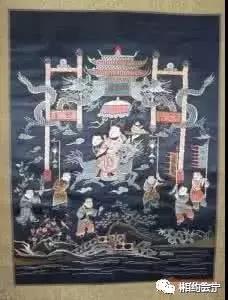

自明清以来,特别是到二十世纪七十年代,经过几代刺绣艺人的创新和发展,会宁刺绣达到了艺术巅峰。会宁地区有记载的郭城驿镇刺绣艺人张氏,生于1870年,距今约130年。最早的刺绣作品《状元出行图》就是以会宁当地历史传说为蓝图,经刺绣艺人加工而成。整个图案构图紧密,图案饱满,针法整齐,线条极为流畅,有极高的艺术价值和收藏价值,现藏于长征胜利纪念馆。

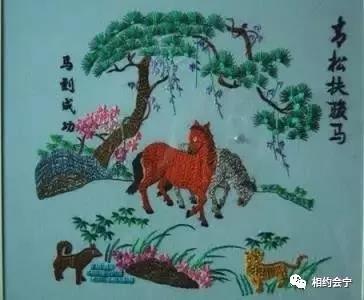

会宁刺绣作品的内容主要是以传统喜庆寓意为主的民俗风情的体现和表达,是至今仍存活着的民俗文化载体。在针来线去的刺绣中表达了人们趋吉辟邪和对美满幸福生活的追求。反映了农耕文化背景下,会宁人民的精神追求和艺术想象。对研究会宁当地民俗民风、生产生活方式有着十分重要的价值。它是以绣花针、丝线和绷圈为工具,以绢、丝织品和布为主要加工对象,以情感世界、生存状态、艺术追求、民俗风情为主要反映对象,进行艺术创造的民间传统美术。

从四季风物到鱼虫鸟兽,从生活装饰到馈亲赠友;从年前节下的祝福到匠心独运的创意,既有红绿相间的格外分明,又有模拟想象的惟妙惟肖;既充满着对美好愿景的祈求,又折射着对向往生活的渴望;既是对现实世界的现场临摹,又是对想象未来的大胆创作。

针针俱附意,线线皆关情。会宁刺绣从布局谋篇到下针穿线,都赋予了淳朴善良的劳动人民美好的精神寄托和敬畏的艺术态度。是生活性和艺术性的完美结合,是胸中图案通过穿针引线织就的绚丽人生画卷。从心到、眼到,针到、线到,无处匠心不独用,无处细微不如初。

小到一双鞋垫,一块苫巾,一对枕顶,大到屏风、壁挂,装饰家居,无论朋友中的是馈亲赠友,还是恋人间的传情达意,刺绣被赋予了特殊的意义和价值,成为人们之间表达祝福,居家装饰,传情表意、馈亲赠友的最佳媒介。