“十三五”时期是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的决胜阶段,也是促进文化繁荣发展的关键时期。五年来,县委、县政府坚持以打赢脱贫攻坚战统揽工作全局,坚持以建设旅游文化城市引领县域经济发展,取得了显著成效。与此同时,全县文体广电和旅游工作发展根基更加深厚,动力活力得以彰显,体制机制更加完善,公共文化服务体系不断健全,文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用得到充分发挥,公共文化服务水平大幅提升,文化惠民新需求得到充分满足,会宁文化在新时代里渐入佳境。

一、公共文化共建共享

五年来,我们多渠道筹措资金,大力实施公共文化基础设施项目,努力实现服务均等化、活动普惠化、惠民常态化、共享最大化。一是城区公共文化场馆建设全面加强。县文化旅游传媒中心、县皮影文化艺术馆、县公共体育场田径跑道和足球场全面建成并投入使用;县体育馆、县图书馆维修改造项目让公共文化场馆焕发生机,服务功能进一步完善提升;县博物馆、县文化馆整体搬迁已启动实施并有了实质性进展,县美术馆机构已批复,场馆建设已启动。

三是基层公共文化信息化数字化建设全面推进。推进文化信息资源共享工程建设,建成28个乡镇信息资源共享服务室和284个文化信息资源共享工程村级服务点,全面提升了基层公共文化信息化服务能力。启动公共文化数字化建设,县图书馆采购数字总分馆大数据实时分析平台1个、数字总分馆展示机系统1套;为28个乡镇、39个村文化服务中心配发了电子图书借阅机29台、电脑等设备189台、公共数字文化智能服务设备器材98件。

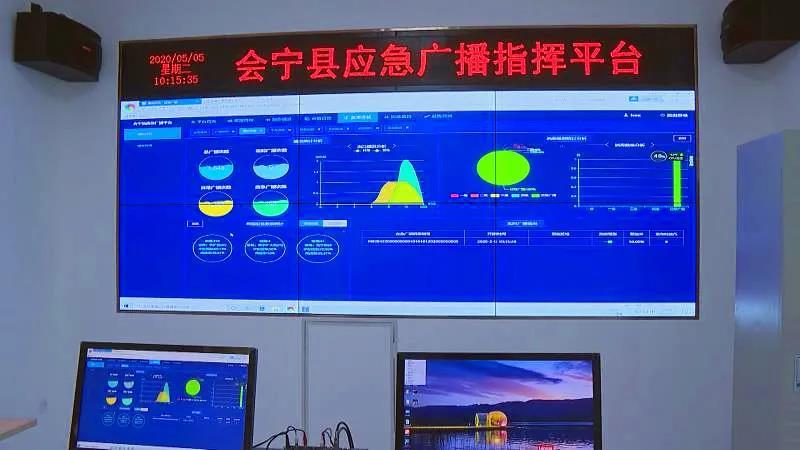

四是广播电视服务能力建设全面提升。应急广播体系建设项目、高山台站基础设施改造项目、贫困地区县级广播电视播出机构制播能力建设项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目陆续实施,切实解决了全县城乡群众听到看到、听懂看懂、听好看好新闻出版广播影视节目的问题;有序推进中央广播电视节目无线数字化覆盖一期、二期工程项目,对桃花山、韩家山两个高山台站进行维修升级,在11个乡镇建成广播电视发射设备,实现中央、省、市13套无线数字化广播电视节目发射全覆盖;实施第二批电信普遍服务试点建设项目,光缆主干线己通达全县28个乡镇,光缆已延伸到284个行政村。

五是体育健身工程全面实施。完成“一村一场”村级健身场地134处,累计完成248处,覆盖率达到87%;实施体育惠民工程健身中心项目16个,累计完成21个;完成笼式足球场2个;完成桃花山登山健身步道、丁沟线川登山健身步道共7.5公里。

二、文旅体活动出新出彩

五年来,我们依托会宁厚重的文化底蕴和丰富的旅游资源,推陈出新,成功举办了极为丰富的文化、体育、旅游活动,得到了新华社、中央电视台等中央和诸多省市新闻媒体的高频报道,成功宣传推介了会宁文化旅游资源,展现了大美会宁,有力提升了会宁知名度。逐步形成了新年音乐会、庆元旦·迎新春全民健身长跑、春节电视文艺晚会、汉唐二十四节气文化休闲商业街元宵灯会、民间文化艺术节、“丰收杯”农民运动会、“文明杯”职工运动会、甘肃·会宁红色文化旅游节、“油菜花海·大墩梁”文化旅游节、会宁文化月活动等具有会宁本土元素的“十大公共文化服务品牌”,做到常态举办,从未间断。其中新年音乐会、春节电视文艺晚会“十三五”末已连续举办11届,影响巨大。

与此同时,还发起举办了长征沿线红色旅游城市联盟成立大会暨第一届年会、甘沟驿乡村生态旅游节、庆

祝新中国成立70周年文艺活动、纪念红军长征会师80周年全国书法名家邀请展、央视“壮丽70年·奋进新时代--记者再走长征路”、会宁县美丽乡村旅游节、纪念“八一”建军节文艺晚会、庆祝新中国成立70周年暨会宁解放40年文艺晚会等一系列大型文化旅游体育活动,体现了大活动计划开展,小活动应时举办的原则,呈现了一年四季活动不断的良好局面。

三、文艺创作精品迭出

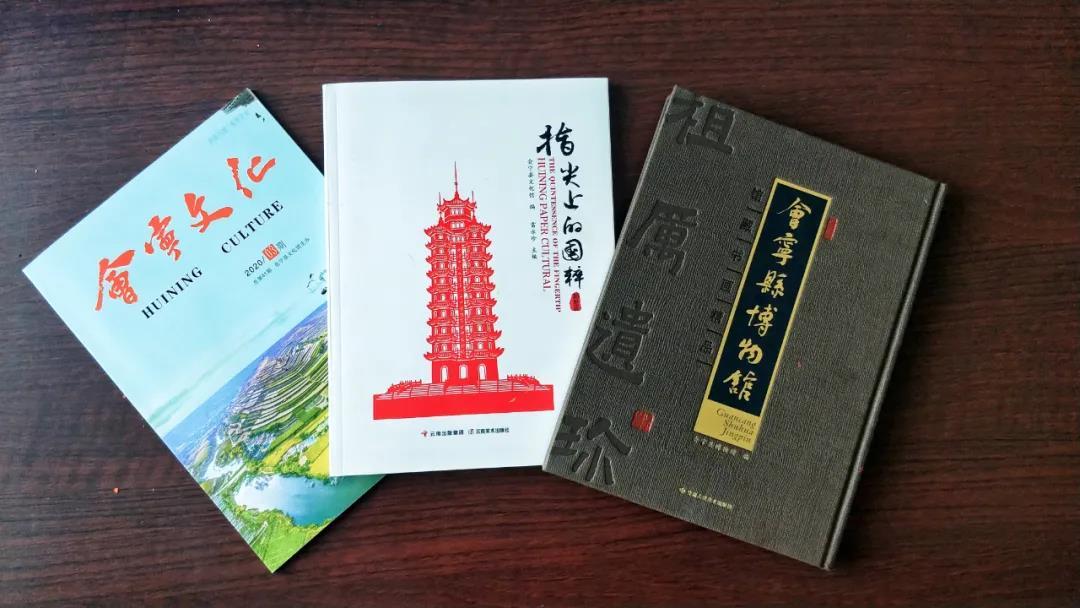

五年来,我们基于会宁浓厚的红色资源和独特的民俗民风,全面搜集,忠实记录,采风创作了一批具有浓郁会宁特色、展现会宁历史、凝结会宁精神的文艺精品和书籍。创排了“古道名城·印象会宁”大型音乐舞蹈剧、《放歌会宁》音乐集、纪录片《山菊花》、秦腔现代戏《水的记忆》、精准扶贫秦腔现代折子戏《算账》、歌曲《会师花儿香》《大沟深处杏花村》、“红色交响·红色会宁”会宁本土原创红色交响音乐会等大型原创文化艺术精品。推出《我们的社火》《指尖上的国粹》(剪纸篇)、《多彩非遗·会宁皮影戏》《祖厉遗珍--会宁县博物馆馆藏史前精品文物鉴赏》《会宁文化旅游》《诗与远方的心灵之旅》等文化书籍、宣传册、宣传片和光盘《会宁民歌(第一辑)》,坚持出版季刊《会宁文化》。

四、文化遗产保护全面加强

五年来,我们不断加大文化遗产保护力度,逐步构建科学有效的文化遗产保护体系,全面提高全社会文化遗产保护意识,充分发挥文化遗产在传承优秀文化、提高人民群众思想道德素质和科学文化素质、增强民族凝聚力、促进构建和谐社会中的重要作用,全县文化遗产保护工作取得了前所未有的成效。成立了会宁县文物管理委员会,为全县文物保护工作提供了坚强组织保证;全县市级以上文物保护单位“四有”工作全面完成,并首次划定了县级文物保护单位保护范围及建设控制地带;实施了甘沟驿城遗址抢险加固、西宁城护栏保护及标识、郭虾蟆城遗址保护加固、县博物馆馆藏精品文物数字化保护等7处文物保护单位修缮、加固、改造提升和展览工程项目。全县共有国家重点文物保护单位2处、省级文物保护单位8处、市级文物保护单位10处,县级文物保护单位193处。

广泛开展非遗展览传习讲授工作,不断发掘当地非物质文化遗产,积极组织申报省市级项目,取得了优异成绩。结合文化遗产日开展宣传活动,动员社会力量参与非物质文化遗产保护,取得了非物质文化遗产保护工作阶段性成果。现有国家级非遗项目1项、省级非遗项目5项、市级非遗项目23项、县级非遗项目41项。有省级非遗代表性传承人8人、市级传承人58人、县级传承人320人。

五、文旅融合幸福升级

五年来,我们以建设旅游文化城市为统领,以创建省级全域旅游示范区为抓手,以文促旅、以农促旅、以商促旅的大融合格局已经形成,彰显了较好成效,有力提升了全县广大人民群众的幸福指数。参与举办了“相约美丽田园·寻访乡村记忆”美丽乡村旅游节系列活动、“金秋会师·消费扶贫”甘宁三大主力红军会师地区地标产品特色产品展示交流活动、甘肃省优质农特产品展示展销暨促消费活动等大型“旅游+”活动。依托红色景区,激活乡村旅游资源,打造了“战地黄花·大墩梁”、“驿路牡丹·五十里铺”、“杏花村·厍弆”、“神秘药谷·养生杨集”、“紫香·童家湾”、“谷仓·田家坪”、“田园综合体·线川”、“民族团结示范村·道口”、“书香世家·山背后”等乡村旅游示范点。2020年,会宁荣获甘肃省第二批全域旅游示范区、入选2020中国城市品牌形象百优县市、成功创建“省级文明县”,长征胜利景园成功创评国家4A级旅游景区。

六、文旅产业蓬勃发展

五年来,我们认真策划文化旅游产业招商引资项目,积极参加深圳文博会、敦煌文博会、兰洽会等招商平台,并成功签约了会宁文化创意产业示范街区建设项目、会宁县线川绿色田园文化产业园、会宁长征文化国家纪念博览园等项目。积极培育文化骨干企业,培育形成了嘉韵秦腔文化传播有限公司、西雁传媒、汇福传媒等3个文化产业规上企业。努力打造以园区和基地为载体,走文化旅游融合发展的路子,文化产业发展势头良好,全县文化产业增加值由2015年的1.25亿元增加到2020年的2.4亿元,文化企业法人单位数由2015年的146个增加到2020年的187个。

七、自身建设日趋完善

五年来,我们结合机构改革,不断完善自身建设,为全县文体广旅事业发展奠定了坚实的组织基础。2019年9月25日,会宁文化旅游传媒中心建成投入使用,县文体广电和旅游局、县融媒体中心、县体育运动中心、甘肃省广播电视网络股份有限公司会宁分公司、会宁县文旅传媒有限责任公司等文旅行业单位全部搬迁到会宁文化旅游传媒中心办公,彻底解决了全县文化旅游传媒公共服务设施落后的问题。2019年1月31日,按照会宁县机构改革方案,县文化体育和广播影视局整合县旅游局、县文物局职能,组建成立会宁县文体广电和旅游局并正式挂牌。3月6日,县委将会宁县文化体育和广播影视局党委更名为会宁县文体广电和旅游局党委。3月29日,在原会宁县文化市场综合执法大队基础上,整合文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游行政执法,局队合一,成立会宁县文化市场综合行政执法队并正式挂牌。10月24日,县委撤销中共会宁县文体广电和旅游局委员会,成立中共会宁县文体广电和旅游局总支委员会,组织关系由县委直属机关工委管理,并设立会宁县文体广电和旅游局党组。

一滴水可以折射太阳的光辉。回首“十三五”,会宁文体广旅工作成效显著。十里汉唐街、锦绣牡丹园,到处都是古道名城的繁华记忆;学窑诵诗书、秦声展风韵,遍地绵延耕读传家的乡土根脉。伟大的精神推动伟大的事业。展望“十四五”,会宁文体广旅工作将坚守文化立场,凝聚思想共识,守文化之重,创时代之新,着力提升公共文化服务水平,讲好会宁故事,唱响会宁旋律,为开启全面建设现代化会宁新征程、奋力谱写全面建设现代化会宁新篇章提供智力支持和文化支撑。