会宁骄子:博士生导师张克信教授

来源:县融媒体中心 | 作者:

日期:2020-05-18 15:36:49 | 阅读: 14687

随着世纪之交的钟声敲响,中国地质大学(武汉)地质调查研究院总工程师、博士生导师张克信教授,又赢来了他事业上辉煌的一页。

他是我国年青一代的科技攀登者,和他的长辈杨遵仪院士、殷鸿福院士等为之共同奋斗近二十载的“全球二叠—三叠系界线层型研究”成果,于2001年被国际地质科学联合会确认为地球演化史古、中生代分界(二亿五千万年前)的全球地层对比标准。同年,该成果荣获2001年全国十大科技新闻、2001年全国高校十大科技成果、2001年湖北省自然科学一等奖。2002年又频传喜讯,“全球二叠—三叠系界线金钉子”成果荣获国家自然科学二等奖。他的“东昆仑造山带非史密斯地层研究” 成果荣获2002年全国百篇优秀博士论文奖。

短短两年,一个个如此眩目的殊荣是如何获得的?梅花香自苦寒来,宝剑锋自磨砺出。张克信教授今天的辉煌成就,与他十几年如一日孜孜不倦、脚踏实地的勤奋耕耘分不开。

张克信,出身于西北甘肃会宁偏远山区贫困农民家庭。1977年,也是“文化大革命”后恢复高考的第一年,以优异成绩考入北京大学地质学系,成为方圆百里唯一的北大学子。他没有辜负师长和父老乡亲对他的殷切期望,在大学里为成长为一名优秀的地质学家而勤学苦练。大学毕业后,他师从我国地层古生物学泰斗杨遵仪院士,开始进入他地学生涯的第一个科研项目—“全球二叠—三叠系界线层型研究”。

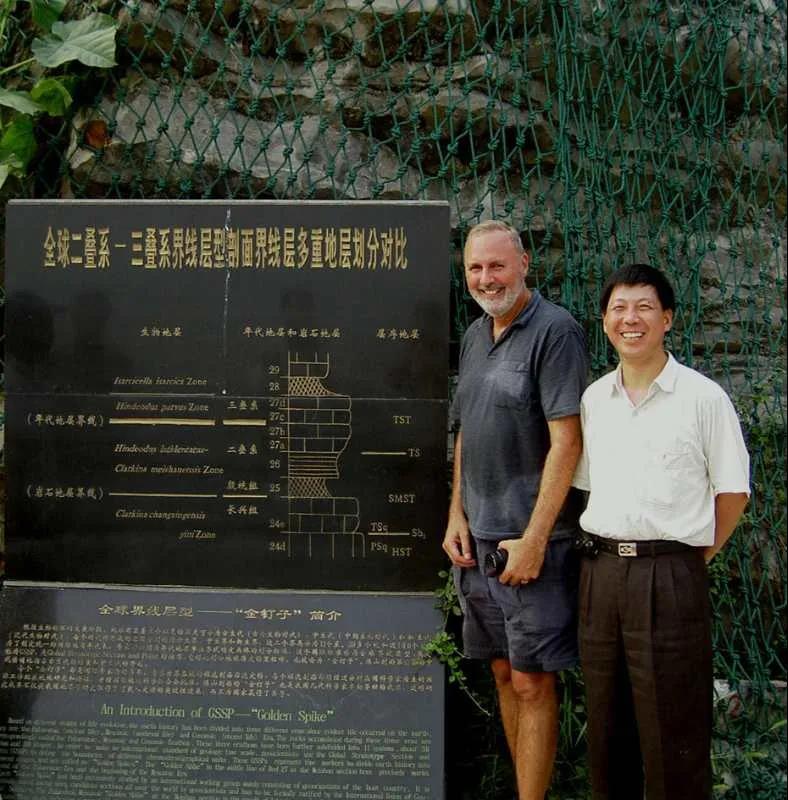

全球层型”又称“金钉子”,是国际地层学界角逐最激烈的领域,全球二叠—三叠系界线又是地球历史时期三个最大的断代界线之一,最大的生物更替事件亦发生于此,此枚“金钉子” 的确立,意义十分重大。

1983、1984年暑假,风华正茂的张克信没有留恋繁华都市假日的舒适,顶着烈日赴华南浙江、江苏、安徽等省数十个地点进行野外考察,精心测制二叠—三叠系界线剖面。

当时,张克信对界线层的测制,采取了高精度、高分辨率地层法,他用厘米尺来精心测量观察记录别人用米尺测量过的剖面,这在当时实属罕见。两个暑假就采集到界线层牙形石样近千件,室内分析后获牙形石化石数千枚。

1984年, 他对浙江长兴煤山D剖面的牙形石研究首次取得国际创新性重大突破:在D剖面的二叠系—三叠系界线层首次获得微小欣德牙形石(Hindeodus parvus) !从此,他就像一枚“金钉子” 一样深深植根于地球科学领域。1986年他和殷鸿福院士一起提出以parvus为标志, 界定全球二叠—三叠系界线(当时界定国际二叠—三叠系界线的标准化石是耳菊石)。

在随后的研究中,他在煤山D剖面系统建立了可供全球应用的最为完整的牙形石带,为该剖面被国际地质科学联合会最终确立为国际二叠—三叠系界线金钉子剖面(国际对比标准)起到极为关键的作用。2001年3月国际地质科学联合会审定中国浙江长兴煤山D剖面为全球二叠系—三叠系界线金钉子剖面!

情系高原建功业

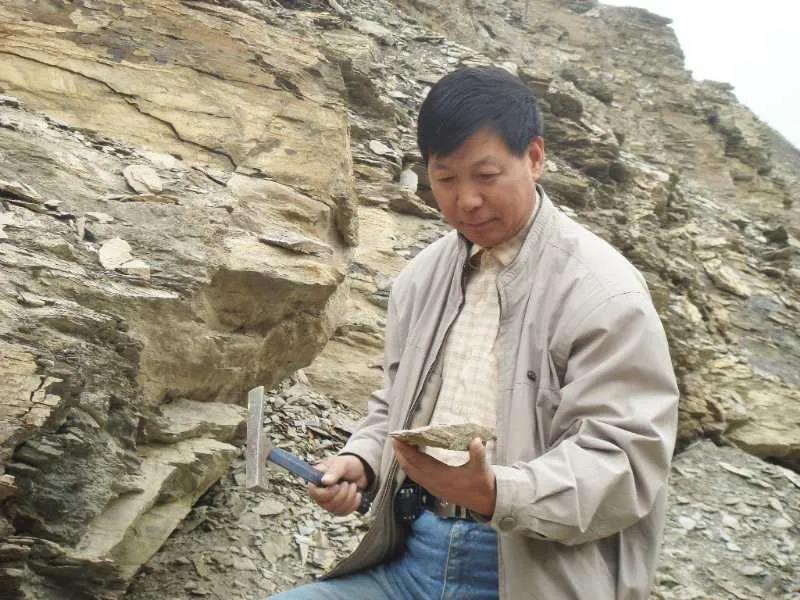

投身于地学事业的张克信有着浓浓的西部情结,他还选择承担了别人望而生畏的艰苦项目—我国 “九五”“国家第二代地质填图计划”中的青藏高原艰险区1:25万区域地质调查和专题科研任务。凭着少年时代在穷困环境下练就的吃大苦耐大劳的毅力,他和他的同伴们在海拔4000米以上的东昆仑造山带历经五年(1996-2000) 艰苦探索,克服了高原地势高亢、空气稀薄,缺氧、气候多变、路断粮绝、路险车陷、猛兽出没等重重险境,完成了“1:25万冬给措纳湖幅区域地质调查与东昆仑造山带非史密斯地层区1:25万区域地质填图方法研究”。

他在此基础上完成了博士论文“东昆仑造山带非史密斯地层研究”。该成果进一步深化了造山带地层空间结构规律和成因特征研究,在造山带混杂岩地区突破了一批关键性的疑难地层问题,使造山带非史密斯地层学在研究理论、方法和指导思想上得到丰富和发展。为中国地质调查局在我国青藏高原艰险区全面开展1:25万地质填图工作积累了宝贵经验,提供了范例。

其创新性成果“造山带混杂岩区构造岩片四维裂拼复原方法”被我国青藏高原正在开展的造山带区40多个地质填图项目广泛采用。由于他在青藏高原1:25万区域地质调查中做出了开创性的贡献,中国地质调查局指定由他为全国新一轮国土资源大调查主持研制了《1:250000区域地质调查技术要求》、《青藏高原艰险区1:250000区域地质调查技术要求》和《青藏高原区域地质调查野外工作手册》,并聘为全国区域地质调查技术质量监审专家。2002年他的博士论文也喜获教育部颁发的“全国百篇优秀博士论文奖”。

攀登科学巅峰 科研成果丰硕

在老一辈地学家的指导和影响下,张克信不畏艰难险阻、敢于挑战、勇于创新,在地学领域一步一个脚印地攀登科学的高峰,从北大学子成长为博士生导师,从项目骨干成长为负责项目的总工程师,终于在地学领域结出累累硕果,成为我国地学界一个耀眼的新秀。

到目前为止,他共完成各类科研项目共26项(其中负责项目11项),主要有:国家“八五”攀登项目、国家“八五”攻关项目、 “九五” 国家填图计划重大课题“中国西部造山带非史密斯1:25万填图方法研究”、中国地质调查局“青藏高原1:25万区域地质调查”、“全球二叠系—三叠系界线层型剖面分布区1:5万区域地质调查”、国土资源部重点项目“青藏高原新生代填图方法集成示范”、国际地质对比规划和国家自然科学基金项目等。

发表学术论文92篇(其中第一作者31篇; 被SCI收录论文9篇、EI收录论文10篇),合作出版专著9部(其中第一作者2部)。获国家级和省部级科研成果奖励共9项。在国际界线层型、事件地层、生态地层、层序地层、造山带混杂岩区非史密斯地层及海盆演化、造山带盆山耦合等地学前缘课题中努力开拓出新的研究思路,取得了一系列具国际水平和国际领先水平的重大创新性成果。

严谨治学 言传身教

事业上取得的巨大成就没有让张克信教授就此止步,相反面对当前地学人才的萎缩,一些青年人惧怕艰苦,不愿到艰苦的行业建功立业的现状,他深感责任重大。作为教师,他认为自己肩负着将老一辈地学家为祖国科学事业的献身和创新不止的“金钉子”精神传递给后来学子的使命,所以无论科研工作多么繁重,他都对教学倾注着满腔的热情,早在1987年他就获得了校级优秀教师称号。

1990-1994年任教研室副主任、主任期间,他大胆地进行了教研室教学与管理方面的改革。在古生物学一类课程建设中,做为课程负责人,组织带领全室同志严格实施各项教学管理规程,深入开展教学法改革,总结出古生物学“四段式”教学法,稳步提高教学质量,通过了学校一类课程验收,获校一类课程称号。他指导的学生参加全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛活动中获优秀成绩,他亦被学校授予“优秀指导教师”称号(1995)。

无论是承担本科生的教学任务,还是指导硕士、博士生,他都认认真真,一丝不苟,将自己严谨的治学态度、脚踏实地和孜孜以求的科研精神,言传身教给他的学生们,在广大师生中树立了良好的榜样。

硕果累累,桃李芬芳。张克信教授,这位从大西北走出来的青年地学专家,正用自己辛勤的汗水,为祖国的地质事业谱写着辉煌的乐章。

供稿:白银市归根工程办公室 来源:真金白银